Entrare a Taranto dalla via Appia, arrivandoci da Bari, è un’esperienza particolare. Taranto non è una città come le altre: perché ha l’ILVA, che a passargli di fianco sembra non finire mai, ed è più grande del resto della città. E poi perché per arrivare nella parte nuova della città, quella attraversata dall’affollato Corso Umberto I, si deve passare accanto al borgo antico, una zona che fino a non molti anni fa era considerata pericolosa: ancora oggi la maggior parte degli edifici sono fatiscenti, i vicoli stretti, le persone in giro non così tante. Taranto è anche molte altre cose, e una di queste sono i gruppi e le associazioni che si occupano di uno dei problemi irrisolti della Puglia: la gestione dell’immigrazione irregolare e l’integrazione dei migranti che in Italia fanno richiesta di asilo, perché arrivano da paesi dove non sono più al sicuro. Al porto di Taranto, che è molto grande e fu uno dei primi in Italia a occuparsi di traffico merci, è stato allestito alcune settimane fa un “hotspot”, una struttura per la prima accoglienza dei migranti che arrivano in Italia via mare. Prima ne erano stati aperti altri tre, tutti in Sicilia: uno sull’isola di Lampedusa, uno a Trapani e uno a Pozzallo, vicino Ragusa: fino a poco tempo fa tutti e quattro lavoravano a intermittenza, ma da alcuni giorni gli arrivi dall’Egitto e dalla Libia si sono intensificati, grazie soprattutto al bel tempo e alla chiusura della cosiddetta “rotta balcanica”. Oggi sono diventati giornalieri: si ricomincia.

Entrare a Taranto dalla via Appia, arrivandoci da Bari, è un’esperienza particolare. Taranto non è una città come le altre: perché ha l’ILVA, che a passargli di fianco sembra non finire mai, ed è più grande del resto della città. E poi perché per arrivare nella parte nuova della città, quella attraversata dall’affollato Corso Umberto I, si deve passare accanto al borgo antico, una zona che fino a non molti anni fa era considerata pericolosa: ancora oggi la maggior parte degli edifici sono fatiscenti, i vicoli stretti, le persone in giro non così tante. Taranto è anche molte altre cose, e una di queste sono i gruppi e le associazioni che si occupano di uno dei problemi irrisolti della Puglia: la gestione dell’immigrazione irregolare e l’integrazione dei migranti che in Italia fanno richiesta di asilo, perché arrivano da paesi dove non sono più al sicuro. Al porto di Taranto, che è molto grande e fu uno dei primi in Italia a occuparsi di traffico merci, è stato allestito alcune settimane fa un “hotspot”, una struttura per la prima accoglienza dei migranti che arrivano in Italia via mare. Prima ne erano stati aperti altri tre, tutti in Sicilia: uno sull’isola di Lampedusa, uno a Trapani e uno a Pozzallo, vicino Ragusa: fino a poco tempo fa tutti e quattro lavoravano a intermittenza, ma da alcuni giorni gli arrivi dall’Egitto e dalla Libia si sono intensificati, grazie soprattutto al bel tempo e alla chiusura della cosiddetta “rotta balcanica”. Oggi sono diventati giornalieri: si ricomincia.

Non sono molte le persone che al porto di Taranto sanno dell’esistenza dell’hotspot: qualcuno ne ha sentito parlare, ma in generale i migranti vengono visti come qualcosa che riguarda poco la città. All’hotspot si arriva seguendo le indicazioni per il Varco Nord: la struttura che ci si trova davanti, una volta arrivati, è molto modesta. Concretamente, l’hotspot è una struttura costruita dentro un ex parcheggio, con un perimetro di circa 800 metri, sorvegliata dall’esercito. Due soldati si danno il cambio al cancello d’entrata e non fanno passare nessuno che non sia autorizzato.

Come sia fatto dentro, l’hotspot, non lo sanno in molti: «L’accesso è permesso ad alcune categorie di persone e i giornalisti non sono tra queste», ci dice al telefono la vicario del prefetto di Taranto, Malgari Trematerra. In realtà qualche giornalista è entrato nei mesi scorsi, ma quasi sempre solo se accompagnato da un parlamentare. È complicato anche dare una sbirciata da fuori: una richiesta del Post è stata prima accettata e poi rifiutata («per motivi di sicurezza», ha detto un funzionario del ministero dell’Interno con maglietta e marsupio: dopotutto siamo in Puglia e fa già molto caldo). Dall’entrata si intravedono un gazebo della Croce Rossa e un discreto via vai di forze dell’ordine e volontari dell’associazione che gestiscono i servizi essenziali del centro. Ci sono dei container, delle tende, molto bianco. Non è chiaro come siano le condizioni delle strutture all’interno dell’hotspot, dopo mesi dalla loro apertura. Ma per molte persone che si occupano di migranti in Puglia il problema non è nemmeno questo: quella che viene messo in dubbio è la stessa legalità dell’hotspot, e delle cose che avvengono al suo interno.

I migranti che arrivano in Italia via mare pensano, appunto, di essere arrivati: invece per loro dagli hotspot comincia un altro viaggio. E quello che succede in Puglia, una delle regioni italiane che più si è trovata negli ultimi anni a gestire l’immigrazione, è esemplare di quello che funziona e non funziona nell’intero sistema italiano.

In queste strutture avviene la prima “scrematura”, parola rozza che sintetizza in maniera efficace quello che succede ai migranti. Chi fa richiesta di asilo entra nel sistema di accoglienza italiano, chi non la fa finisce nei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione), dove gli viene dato un decreto di respingimento: ha sette giorni per lasciare l’Italia, anche se non si capisce bene con quali soldi e mezzi dovrebbe farlo, e dopo nessuno controlla che il decreto venga effettivamente rispettato.

In entrambi i casi i migranti vanno incontro a incertezze legislative e buchi di prassi che rendono il sistema di accoglienza tortuoso e incerto: nonostante i problemi siano stati negati a lungo dal governo italiano, le strutture sono ciclicamente sovraffollate, i tempi di valutazione delle richieste di asilo sono lunghissimi e le tutele delle persone sono spesso molto deboli. I problemi partono dagli hotspot, come quello di Taranto, e persistono per tutto il sistema di accoglienza: le responsabilità sono sia del governo italiano – che qui in Puglia non si trova ad affrontare una grave situazione di emergenza, ma flussi migratori esistenti da anni – sia dell’Unione Europea, che finora ha trovato delle soluzioni che non lo sono, e sulla cui legalità ci sono parecchi dubbi.

L’immigrazione in Puglia non è un’”emergenza”

L’immigrazione straniera in Puglia non è un fenomeno nuovo. Al porto di Brindisi ci fu il primo grande sbarco di migranti in Italia: era il 7 marzo 1991 e quel giorno arrivarono sulle coste 27mila migranti albanesi a bordo di navi mercantili e altre imbarcazioni di fortuna. Qualche mese dopo ci fu un altro enorme sbarco: l’8 agosto 1991 attraccò al porto di Bari il mercantile Vlora partito da Durazzo, in Albania, con a bordo 20mila persone: quella storia è raccontata anche dal documentario La nave dolce del 2012, diretto da Daniele Vicari. La vicenda del mercantile Vlora è anche l’esempio che le associazioni e istituzioni locali fanno per ricordare che in Puglia l’immigrazione non si può definire un’emergenza: è un fenomeno che ha una storia ormai di moltissimi anni. È il modo in cui vanno le cose.

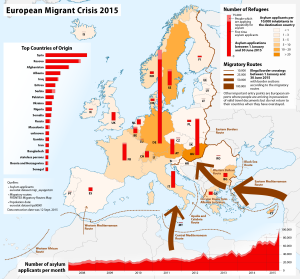

Negli ultimi anni la Puglia è stata la destinazione di migliaia di migranti provenienti dal Nord Africa e dall’Africa sub-sahariana. Molte delle associazioni che oggi lavorano nel circuito dell’accoglienza hanno cominciato a occuparsi di immigrazione nel 2011, quando su tutto il territorio italiano fu dichiarata la cosiddetta “emergenza Nord Africa” a causa dell’eccezionale flusso di cittadini provenienti da quelle regioni (l’emergenza finì nel gennaio 2013). In realtà gli sbarchi sulle coste pugliesi non sono mai terminati: negli ultimi anni centinaia di migranti sono sbarcati in Puglia con piccole imbarcazioni partite dalle coste greche, soprattutto da Corfù, o con barche a vela acquistate in Turchia con una capienza tra le 10 e le 20 persone. Il picco di arrivi è avvenuto nel 2013, quando sono sbarcati circa 800 migranti, mentre nel 2014 e 2015 le cifre sono state più basse, nonostante il flusso sia rimasto costante. Più di recente, ha raccontato al Post l’operatrice dell’ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) Erminia Rizzi, molti migranti sono arrivati in Puglia nascondendosi sotto i tir imbarcati sui traghetti di linea e partiti dalla Grecia.

Si comincia dagli hotspot, e già le cose non funzionano

Enzo Pilò è un uomo sulla cinquantina che si occupa di migranti da anni. Ha un passato in Rifondazione Comunista, oggi lavora per Babele, una rispettata associazione che gestisce alcune strutture di migranti in provincia di Taranto. Le sue giornate sono un avanti e indietro da una struttura all’altra e un susseguirsi di telefonate con operatori e istituzioni. C’è sempre qualcosa da fare, di più o meno urgente: prenotare degli esami medici per un ragazzo senegalese che si è ammalato; parlare con il gestore di un bar che vuole assumere uno degli ospiti delle strutture; incontrare il sindaco di Taranto per discutere di cose che possono funzionare meglio. La settimana lavorativa di Pilò va dal lunedì mattina alla domenica sera: ci passiamo una giornata insieme a metà aprile, su e giù per la provincia di Taranto con una Punto, a rollarsi una sigaretta dietro l’altra. Ci racconta – tra una telefonata e l’altra, tra un impegno e l’altro – come ha iniziato a occuparsi di migranti, delle vicissitudini della sua associazione, del rapporto complicato con le autorità locali. È una giornata tranquilla quella, dice: a noi sembra il contrario.

Tra le molte cose di cui si occupa Babele, c’è anche l’hotspot di Taranto; o meglio, l’hotspot è una delle cose di cui Babele vorrebbe occuparsi. Al Varco Nord del porto di Taranto le autorità – fra cui la prefettura, su mandato del ministero dell’Interno, e i membri dell’agenzia europea Frontex – si avvalgono dell’aiuto di alcune associazioni, ma Babele per molto tempo non è stata chiamata nonostante abbia dato la sua disponibilità (Pilò ci dice che Babele è stata richiamata per la prima volta dopo molto tempo il 28 maggio, per aiutare nella gestione di 706 nuovi arrivati nell’hotspot). Secondo Pilò, l’associazione non veniva chiamata perché in passato ha accusato più volte le autorità di non spiegare in maniera esauriente cosa comporti la richiesta di asilo e soprattutto cosa succede nel caso in cui un migrante non la faccia: cioè che si riceve un provvedimento di respingimento e si viene mandati nei CIE, con l’obbligo successivo di lasciare l’Italia nel giro di sette giorni senza avere né documenti né soldi per tornare nel proprio paese di appartenenza (per questo alcuni attivisti e associazioni definiscono questa prima fase dell’accoglienza una “fabbrica della clandestinità”). La poca chiarezza sui moduli da compilare non è l’unica critica che viene fatta alle autorità che gestiscono l’hotspot di Taranto.

Dario Belluccio è un avvocato che tra le altre cose collabora con l’ASGI e ha lo studio in centro a Bari, in una traversa dell’elegante corso Vittorio Emanuele II. Anche Belluccio si occupa da diverso tempo di migranti, e anche lui è molto critico con gli hotspot. Sostiene che siano «posti privi di base legale» e che non ci sono regole chiare sulla tipologia delle strutture e sui diritti dei loro ospiti. Per esempio i migranti non possono uscire dagli hotspot fino a che non sono stati fotosegnalati: cosa che spesso avviene dopo la 48 ore entro cui per la legge italiana è possibile trattenere una persona senza che il provvedimento sia stato confermato da un giudice (ed entro le 72 ore entro cui i migranti andrebbero fotosegnalati), Una pratica illegale, in altre parole.

Gli hotspot, aggiunge Belluccio, sono stati istituiti sulla base di una road map dal ministero degli Interni italiano, che a sua volta ha recepito l’indicazione da una road map della Commissione Europea: la road map è un documento ufficiale ma che non ha valore di legge. L’ASGI contesta il fatto che non esista alcuna legge italiana che prevede che gli hotspot debbano essere luoghi chiusi: dove cioè i migranti non possono uscire liberamente – ad oggi a Taranto dopo essere stati fotosegnalati ricevono un badge che permette loro di uscire durante il giorno – dove non è concesso l’accesso ad associazioni e giornalisti e dove sia obbligatoria la fotosegnalazione. «Se non c’è niente di formale, allora tutto è arbitrario», spiega Belluccio: «È come se all’interno di un carcere non ci fossero regole scritte, per cui la polizia penitenziaria potrebbe fare quello che vuole. Poi può darsi che ci siano poliziotti bravi o meno bravi, ma il punto non è quello».

Le critiche al sistema degli hotspot – oggi molto diffuse tra gli operatori del settore e sintetizzate ad aprile in un’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Donatella Duranti (Sinistra Italiana) – sono state rifiutate categoricamente al Post dalla persona che si occupa dell’immigrazione per il governo italiano: Marco Morcone, cioè il capo dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.

Gli intoppi nel sistema degli hotspot hanno creato a loro volta una prassi controversa: diverse associazioni che si occupano di migranti hanno cominciato a fare pressioni affinché tutti i migranti che passano per l’hotspot facciano richiesta di asilo, anche quelli che sulla base delle norme attuali non hanno alcuna possibilità di vedersela accolta (per esempio i cosiddetti “migranti economici”, cioè quelli che vengono in Europa non a causa di guerre o persecuzioni ma per raggiungere una situazione economica migliore). Una delle conseguenze è stata un’ulteriore pressione sull’intero sistema di accoglienza, che oggi riceve persone che hanno poche possibilità di vedersi riconosciuta una qualche forma di asilo.

Gli altri problemi della prima accoglienza: i migranti non soccorsi in mare

Il 31 marzo diversi quotidiani nazionali si sono occupati di un piccolo sbarco di migranti a Marittima, una frazione di Castro, una piccola cittadina turistica del Salento: se n’era parlato per il ritrovamento di alcuni documenti falsi, che aveva fatto pensare all’esistenza di una nuova rete criminale tra Grecia e Italia. Le indagini sono ancora in corso, ma la cosa interessante è che le autorità erano state avvisate dell’arrivo dei migranti da un cittadino privato, a sbarco avvenuto. Insomma, né la Guardia costiera né altri apparati dello Stato si erano accorti che una barca stava attraccando a Castro; li ha dovuti avvertire una persona del posto, quando la barca era arrivata e i migranti erano scesi.

Il comandante del nucleo di comando dei Carabinieri di Tricase, Fernando Anfosso, ha spiegato al Post che «è impossibile pattugliare mattina, giorno e sera i 54 chilometri di costa tra Castro e Leuca», la città più meridionale della Puglia, anche per la conformazione particolare del territorio: qui non ci sono le classiche spiagge di sabbia affiancate da una strada, come in altre zone della regione, e la costa è fatta di scogli e piccole insenature poco visibili a meno di avvicinarsi a piedi. I trafficanti riescono così a far sbarcare i migranti per poi allontanarsi senza essere visti. Bisogna tener presente anche che un’imbarcazione in buono stato ci mette un’ora e mezza ad arrivare dalla Grecia a Castro. La Grecia è talmente vicina che che stando sugli scogli può capitare che un cellulare italiano si colleghi a una rete telefonica greca.

Lo sbarco di Castro non è stato un caso eccezionale. Il flusso di migranti da quelle parti è costante da anni, anche se molto inferiore rispetto per esempio a quello diretto in Sicilia. Proprio per la conformazione della costa pugliese, molti dei migranti che arrivano via mare non sono soccorsi dalle autorità: o si presentano volontariamente in questura per fare richiesta di asilo, oppure vengono “rintracciati” a sbarco avvenuto, per esempio mentre camminano su una statale per allontanarsi dalla costa. Oppure non se ne sa più niente. Nessuno sa bene come comportarsi con i “rintracciati”: secondo le associazioni locali che si occupano di migranti, queste persone non vengono fatte passare dall’hotspot, e questo è un problema. Saltando il primo passaggio, molto spesso rimangono fuori dal circuito dell’accoglienza: dovrebbero occuparsi di loro le prefetture, che però sono già oberate da altri incarichi. In alcune zone della Puglia, in particolare nelle province di Bari e Foggia, le strutture di accoglienza sono talmente piene che capita che non ci sia posto per accogliere tutti i migranti. La precedenza viene data a chi è soccorso in mare, racconta Erminia Rizzi: molti degli altri rimangono fuori.

A Bari la situazione è molto precaria e potrebbe peggiorare durante il corso dell’estate, il periodo dell’anno con i flussi migratori più intensi. Qui ci sono almeno tre strutture occupate e gestite da collettivi politici e associazioni che ospitano decine di richiedenti asilo. Una di queste è l’ex liceo Socrate, un edificio a sud del centro storico dove vivono soprattutto eritrei, etiopi e sudanesi. Oggi il Socrate ospita una quarantina di migranti – tutti regolari con permesso di soggiorno, ci dice Ashref, un palestinese che da anni si occupa della gestione del Socrate – ma il numero salirà molto nei prossimi mesi. L’interno del liceo non è messo bene e avrebbe bisogno di grossi lavori di ristrutturazione, che però non sono mai partiti: nella palestra al piano sotterraneo una vistosa impalcatura affianca i muri pieni di disegni colorati, realizzati tempo fa durante una delle iniziative culturali messe in piedi dal collettivo che gestisce la struttura. Oggi gli eventi sono molto meno frequenti di quelli di un tempo, racconta Ashref, ma qualcosa ancora si fa. Una sera di metà aprile è capitato che sul palco allestito in fondo alla palestra suonasse Lodo Guenzi, il cantante della band indie-rockLo stato sociale.

La seconda accoglienza e i guai del programma di “relocation”

La seconda accoglienza e i guai del programma di “relocation”

A studiarlo sulla carta, il sistema di accoglienza dei migranti in Italia sembra essere stato pensato con buon senso e competenza. In teoria – molto in teoria – funziona così: un migrante che fa richiesta di asilo in un hotspot viene trasferito nel giro di 48 ore in uno hub regionale, una struttura “di transito” gestita dalle prefetture (dell’hub di Bari si era parlato non molto tempo fa per un servizio criticatissimo di Striscia la Notizia,quello del “campionato mondiale di salto dell’inferriata”). Il migrante si ferma nello hub meno di un mese, prima di essere trasferito in uno SPRAR, una struttura di seconda accoglienza che fornisce tra le altre cose assistenza legale e sanitaria e dovrebbe occuparsi dell’integrazione degli ospiti nella società. Il sovraffollamento delle strutture ha costretto tempo fa il governo italiano ad aprire anche i CAS (centri di accoglienza straordinaria), che sono una specie di replica degli hub ma di fatto ospitano richiedenti protezione internazionale che avrebbero diritto ad accedere al circuito SPRAR. Qui c’è una spiegazione un po’ più estesa del sistema di accoglienza, con intoppi e numeri.

Partiamo dal primo grosso problema, le cui responsabilità sono da attribuire all’Unione Europea: la relocation, cioè il programma messo in piedi dalla Commissione europea per aiutare Italia e Grecia nella gestione dei flussi dei migranti. La relocationcoinvolge i migranti di nazionalità siriana, irachena ed eritrea, cioè i richiedenti asilo in clear need of protection, “con evidente bisogno di protezione”. Funziona così: un migrante siriano, iracheno o eritreo che viene soccorso in mare viene portato all’hotspot; una volta identificato viene messo in uno hub regionale attesa di essere ricollocato in un altro paese dell’Unione Europea sulla base di alcune quote stabilite in precedenza (sono le famose quote su cui i paesi europei hanno litigato per mesi). L’intera procedura dovrebbe durare non più di tre mesi e mezzo, ma finora le cose sono andate malissimo. Il motivo è che l’accoglienza negli altri paesi dell’Unione Europea sta andando molto a rilento e ci sono ancora parecchie resistenze ad accettare il piano. Il risultato è che i migranti siriani, iracheni ed eritrei rimangono nelle strutture italiane per molto tempo, pesando ulteriormente su un sistema che ha già parecchi problemi.

Una fonte della Commissione Europea ha spiegato al Post che il programma direlocation è ancora al centro delle politiche migratorie della Commissione, e che nelle prossime settimane la pressione politica sugli stati che non accettano la propria quota di migranti verrà aumentata. Il 4 maggio inoltre la Commissione ha presentato una proposta di riforma del trattato di Dublino, cioè il sistema di leggi europee che al momento regola l’accoglienza dei richiedenti asilo: la proposta corregge alcune storture del sistema attuale – prevede infatti un meccanismo di relocation permanente, e multe per i paesi che non lo rispettano – ma deve ancora essere discusso dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea, e non è ancora chiaro quale tipo di riforma uscirà dai negoziati.

Per il momento chi entra in Italia nel sistema di accoglienza vero e proprio – cioè i migranti che hanno fatto richiesta di asilo e che non fanno parte del programma direlocation – le cose possono andare molto bene o molto male, secondo la struttura in cui capitano: ti può succedere di tutto, ha detto Morcone al Post, che di quel sistema è formalmente il responsabile. A un minore o neo-maggiorenne che finisce nello SPRAR gestito da Babele nel centro storico di Grottaglie, un piccolo paese nell’entroterra in provincia di Taranto, va molto bene.

Dal 2014 la struttura ospita solo minori non accompagnati e neo-maggiorenni, al momento una ventina, tutti maschi. È un posto molto accogliente, tranquillo e silenzioso, allestito dentro un ex convento di gesuiti: ancora oggi da una porta dell’edificio si può accedere alla sacrestia della chiesa che si trova lì a fianco. Al piano terra c’è un salone che viene usato come ufficio amministrativo e punto di ritrovo del personale della struttura. Quando arriviamo, un giorno feriale poco prima di pranzo, troviamo le operatrici della struttura attorno a un tavolo a studiare l’inglese: una di loro lo sa molto bene e ha organizzato delle lezioni per aiutare le altre a comunicare meglio con i ragazzi. La comunicazione con i migranti è una cosa molto delicata, che va al di là di parlare la stessa lingua: Babele, come le altre associazioni che gestiscono delle strutture di accoglienza, ha dovuto assumere dei mediatori culturali, che fanno un lavoro molto prezioso. Uno dei mediatori dello SPRAR di Grottaglie è Moufid, che ha 35 anni, è nato in un campo profughi in Libano da genitori palestinesi: è una delle moltissime persone che sono considerate “profughi palestinesi” ma non sono nate in Palestina né ci sono mai state. Uno dei più grossi ostacoli alla pace tra Israele e Palestina, infatti, è che i palestinesi chiedono il diritto di ritorno dei “profughi”, e per profughi intendono tutti gli eredi delle persone che dovettero lasciare la Palestina decenni fa, ormai tantissimi. Moufid ancora oggi conserva la chiave della casa palestinese dei suoi genitori, casa che probabilmente non esiste più. Ma questa è un’altra storia.

Al primo e al secondo piano dello SPRAR di Grottaglie ci sono rispettivamente i richiedenti asilo minorenni e neo-maggiorenni. L’intera struttura è pensata per favorire il raggiungimento dell’autonomia dei ragazzi ospitati, che spesso l’hanno persa o non l’hanno mai ottenuta per via di perdite e abbandoni (l’ultimo arrivato, un ragazzino di 11 anni portato a Grottaglie a fine maggio, dice di aver perso la madre e la sorella in un naufragio). Appesi alle pareti ci sono cartelloni con i turni per le pulizie, nel piano dei neo-maggiorenni ce n’è uno che segnala i turni in cucina. Uno degli ospiti ha esposto un cartello con il suo tariffario per tagliare i capelli ai compagni: 5 euro. Dentro la struttura i ragazzi scorrazzano liberamente tra i vari piani: alcuni hanno parenti in un altro paese europeo e sperano di raggiungerli presto, altri sono partiti senza avere alcun appoggio, altri ancora sono tornati a Grottaglie perché si trovavano meglio che con la loro famiglia. Qui allo SPRAR di Grottaglie si trovano bene: hanno un televisore, una stanza con lavagna, libri e computer e una terrazza piccola ma accogliente, piena di piante.

I ragazzi lasciano il centro solo quando si è esaurito il percorso legale della loro richiesta di asilo: quindi o quando la loro richiesta viene accettata o quando – in casi più rari – finiscono le proroghe con le quali si può estendere la permanenza nello SPRAR. Babele garantisce loro assistenza anche una volta abbandonato il centro, soprattutto per trovare una casa e un lavoro. Dal 2014, anno dell’apertura della struttura, solo in tre hanno esaurito il percorso e lasciato lo SPRAR: due ragazzi dal Gambia e uno dal Pakistan. Tutti e tre hanno trovato un lavoro e vivono insieme in una casa presa in affitto nel centro di Grottaglie.

Non tutti gli SPRAR però sono come quello che Babele gestisce a Grottaglie, e in passato il ministero ha ricevuto segnalazioni sull’insufficienza di alcune strutture. Morcone ha spiegato al Post che il ministero dell’Interno manda periodicamente degli ispettori negli SPRAR, che se trovano cose che non vanno possono diffidare la struttura esaminata e chiedere che vengano migliorati alcuni servizi. Un episodio simile è successo allo SPRAR di Maruggio, in provincia di Taranto, gestito dalla cooperativa Senis Hospes (legata a La Cascina, una potente cooperativa vicina a Comunione e Liberazionecoinvolta nelle vicende di Mafia Capitale). Nel giugno del 2015, circa un anno dopo l’apertura del centro, un gruppo di ispettori ministeriali esaminò lo SPRAR di Maruggio per alcuni giorni: riscontrò l’insufficienza di alcuni servizi e corsi di formazione per i richiedenti asilo e disse agli operatori a rimediare ad alcuni problemi, come l’assenza di una cucina. Da allora le cose sono molto migliorate, racconta al Post Marta, l’insegnante di italiano dello SPRAR di Maruggio. Gli ospiti hanno una cucina – anche se per ragioni pratiche la spesa viene fatta dai gestori della struttura, in accordo con le preferenze dei richiedenti asilo – e sono coinvolti in diverse attività. In altri casi le ispezioni del ministero hanno portato alla chiusura della struttura esaminata, come è capitato a Palma di Montesano, in provincia di Agrigento, dove mancavano l’acqua calda e il frigorifero.

Perché non si riescono a risolvere i guai del sistema di accoglienza?

Il sistema pugliese di accoglienza dei migranti è indicativo dei problemi che deve affrontare l’Italia.

In Europa in molti si sono accorti dell’”emergenza migranti” per le centinaia di migliaia di persone arrivate dalla cosiddetta “rotta balcanica”, quella che dalla Grecia portava fino in Germania, e ancora più a nord (portava perché da qualche mese è stata chiusa e il flusso si è interrotto). In Italia però l’immigrazione non è un problema degli ultimi due anni: trattarla come un’emergenza, sostengono diverse associazioni e attivisti, significa trovare soluzioni temporanee e che non si adattano bene a un fenomeno di cui non si vede la fine. Le misure di emergenza trovate dall’Unione Europea finora – gli hotspot e il programma di relocation – funzionano molto a singhiozzo e stanno creando diversi problemi: gli hotspot soprattutto problemi di legalità e compatibilità con la legge italiana, di cui non si vede la soluzione (e nemmeno una vera discussione sulla soluzione); la relocation problemi più concreti, di “tappo” al sistema di accoglienza nazionale.

Nel frattempo le autorità locali stanno cercando invece di occuparsi dei problemi storici della zona, lasciando l’emergenza all’Unione Europea e al governo. Stefano Fumarulo, il direttore della sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale” della Puglia, si sta occupando soprattutto del problema dei “ghetti”, delle baraccopoli in cui vivono migliaia di migranti in condizioni di schiavitù e che sono di fatto in mano a organizzazioni criminali. Il più noto ghetto pugliese, di cui in passato si sono occupate anche diverse inchieste giornalistiche, è a Rignano Garganico, in provincia di Foggia. Fumarulo ha detto che il ghetto di Rignano sta per essere chiuso e che la Regione intende aprire delle case – “complessi abitativi” – studiate per le esigenze dei lavoratori stagionali stranieri così da contrastare le organizzazioni criminali.

Nel frattempo il ministero dell’Interno sta cercando di raddrizzare alcuni dei problemi del sistema di accoglienza, per esempio ampliando il numero degli SPRAR. Il problema però è più locale che nazionale: molti comuni pugliesi rifiutano le richieste di associazioni e cooperative per concordare progetti sull’apertura di nuovi SPRAR, temendo di pagare un prezzo politico troppo alto. Secondo le stime del ministero degli Interni, entro la fine del 2016 il sistema di accoglienza italiano dei migranti avrà bisogno di 150mila posti. Come verranno distribuiti tra le varie strutture non è ancora chiaro: «Se fosse per me», ha detto Morcone al Post, «tutti i CAS dovrebbero essere sostituiti dagli SPRAR». Molto dipenderà da cosa decideranno di fare i singoli comuni.

Negli ultimi mesi in molti si sono detti preoccupati sul fatto che la chiusura delle frontiere lungo la cosiddetta “rotta balcanica” porti migliaia di migranti a passare dall’Italia, nei loro viaggi per cercare di raggiungere il nord Europa. Il rischio è che l’attuale sistema italiano di gestione e accoglienza dei migranti, con tutti i suoi problemi e colli di bottiglia, finisca sottosopra anche senza l’apertura di una nuova rotta: Pilò spiega che i posti per gestire e accogliere i nuovi arrivi ci sarebbero anche, ma che in diverse strutture ci sono ancora persone arrivate nel 2014, e che in generale il sistema è ingolfato dalle lentezze delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale. «A oggi non ci sono più posti da nessuna parte», ci spiega Pilò, che ci parla mentre attende che dall’hotspot di Taranto arrivino nuovi ospiti.

(tratto da www.ilpost.it, aritcolo di di Luca Misculin ed Elena Zacchetti)